In der Erkenntnistheorie befassen wir uns mit der kantischen Grundfrage „Was kann ich wissen?“ Die Positionen der Erkenntnistheorie unterscheiden sich einerseits in der Beantwortung der Frage, aus welchen Quellen wir Wissen erlangen und andererseits in der Bewertung dieser Quellen: Wie weit können wir z. B. unseren Sinnen vertrauen und woher wissen wir eigentlich, dass etwas eine Sinnestäuschung ist?

Was kann ich wissen?

Die Frage „Was kann ich wissen?“ kann man unterschiedlich interpretieren:

- Kann ich überhaupt etwas wissen?

- Wie sicher ist das, was ich zu wissen glaube, wirklich? Und woran mache ich diese Sicherheit fest?

- Kann ich metaphysisches Wissen erlangen (z. B.: Gibt es Gott? Gibt es ein Leben nach dem Tod? etc.)

- usw.

Im Folgenden soll ein kleiner Aufriss gegeben werden, wie verschiedene philosophische Positionen auf die obigen Fragen antworten, ohne dabei Vollständigkeit in der Darstellung aller erkenntnistheoretischer Positionen der Philosophiegeschichte anzustreben.

Quellen des Wissens: Naiver Realismus

Wenn Menschen noch nie über die Frage „Was kann ich wissen?“ intensiver nachgedacht haben, befinden sie diese Frage oft als befremdlich. Der naive Realismus, den die meisten dieser Menschen vertreten würden, geht davon aus, dass die Welt so ist, wie sie sich unseren Sinnen darbietet: Ich weiß, dass der Ballon blau ist, weil ich sehe, dass der Ballon blau ist.

Sinnestäuschungen

Doch haben wir nicht alle schon einmal eine Sinnestäuschung erlebt? Im Internet findet man zu diesem Schlagwort eine schier unendliche Vielfalt an Bildern, die uns klar werden lassen, dass unsere Sinne nicht immer gesichertes Wissen über die Welt an uns vermitteln.

Kontrastverstärkung

Eines dieser unzähligen Beispiele für Sinnestäuschungen ist das Prinzip der Kontrastverstärkung. Im Bild ist das nach Ludimar Hermann benannte Hermann-Gitter abgebildet. Konzentriert man sich auf einen bestimmten Punkt, so scheinen einige der „Kreuzungen“ dunkler zu sein als die hellen Straßen; konzentriert man sich jedoch auf die entsprechende Kreuzung, verschwindet der Effekt und das Auge nimmt sie genau so hell wahr wie die umliegenden Straßen, dafür werden aber andere Kreuzungen wiederum dunkler wahrgenommen. Es stellt sich die Frage, inwieweit wir unseren Augen (und allgemeiner: unseren Sinnen) trauen können und auch, woher wir eigentlich wissen, dass keine Kreuzung wirklich dunkler als die Straßen ist – immerhin könnte es sein, dass ich extra zu diesem Zweck eine animierte Grafik auf dieser Seite eingebaut habe, bei der tatsächlich alle paar Augenblicke einige Kreuzungen dunkler und andere heller werden; können Sie sich sicher sein, dass das nicht so ist?

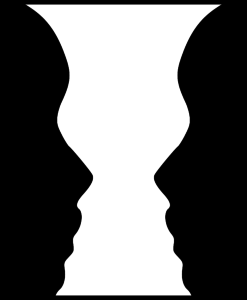

Kippbilder

Bei Kippbildern wie der Rubinschen Vase (siehe Abbildung) kommt es darauf an, wie man das Bild betrachtet. Haben Sie zuerst eine weiße Vase gesehen? Oder zwei schwarze Gesichter, die einander ansehen? Deutlich wird hieran eines: was das Bild wirklich zeigt, ist schwer zu sagen, und die Augen liefern uns keine Erkenntnis, sondern erst die Verarbeitung der Sinnesdaten im Verstand liefert uns entweder das Ergebnis „Vase“ oder das Ergebnis „Gesichter“. Der Verstand verarbeitet die Sinneseindrücke zu einem Begriff; wir halten daher fest:

„Anschauungen ohne Begriffe sind blind.“

Immanuel Kant

(Weiterer Inhalt folgt.)